O Brasil teve cinco presidentes militares no topo da hierarquia de poder durante a Ditadura Militar: Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969), Médici (1969-1973), Geisel (1973-1979) e Figueiredo (1979-1985).

Leia também: Quantos golpes de Estado já ocorreram no Brasil?

Tópicos deste artigo

- 1 - Resumo sobre os presidentes da Ditadura Militar

- 2 - Linha do tempo dos presidentes da Ditadura Militar

- 3 - Quais foram os presidentes da Ditadura Militar?

- 4 - O que aconteceu após a Ditadura Militar?

- 5 - Exercícios resolvidos sobre presidentes da Ditadura Militar

Resumo sobre os presidentes da Ditadura Militar

- Castelo Branco (1964-1967): general cearense, liderou a instalação do regime autoritário. Seu governo foi marcado pela reforma econômico-financeira (PAEG), pela instituição do bipartidarismo (MDB x Arena), pela instituição da Constituição de 1967 e pela organização do aparato repressivo do regime, especialmente a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI).

- Costa e Silva (1967-1969): general gaúcho, teve como marca de governo o endurecimento do regime, aprofundando e expandindo a repressão contra os opositores. A ação mais marcante de seu governo foi a instituição do AI-5, que restringia dramaticamente os direitos individuais e expandia sensivelmente os poderes arbitrários do presidente.

- Médici (1969-1973): general gaúcho, teve em seu governo o auge da repressão da ditadura e o auge do chamado “milagre econômico”, que se caracterizou por um crescimento expressivo da economia (10% ao ano), com inflação relativamente controlada. No entanto, esse "milagre” veio acompanhado com expansão da dívida externa e aumento da desigualdade social.

- Geisel (1973-1979): general gaúcho, assumiu com o objetivo de iniciar a abertura do regime (redemocratização), que deveria ser, segundo ele, "lenta, gradual e segura". Sua alçada ao poder representou a volta da ala mais moderada dos militares (os "castelistas") ao topo do governo. Na economia, viveu os efeitos deletérios da crise do petróleo sobre a economia brasileira, que levaram ao fim do "milagre econômico”, à queda do crescimento e a uma escalada gradual da inflação. Respondeu a essa crise por meio do II PND (Plano de Desenvolvimento Econômico), em que o Estado brasileiro investiu maciçamente em obras de infraestrutura por meio do endividamento externo.

- Figueiredo (1979-1985): general carioca, escolhido pela ala moderada dos militares e por Geisel, assumiu com o objetivo de completar o processo de abertura política, que de fato realizou ao fim de seu governo, com a eleição de um civil para a presidência: Tancredo Neves. Assumiu cerca de um mês após a revogação do AI-5 pelo seu antecessor. Uma das suas primeiras ações foi a decretação da Lei da Anistia. Viveu o período economicamente mais frágil de toda a ditadura: a inflação explodiu e se tornou hiperinflação, a dívida externa explodiu e a economia desacelerou, levando ao aumento do desemprego.

Linha do tempo dos presidentes da Ditadura Militar

Quais foram os presidentes da Ditadura Militar?

A Ditadura Militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, teve cinco presidentes militares. Todos generais do Exército, eles assumiram o controle do Estado autoritário durante esse período. Foram eles: Castelo Branco (1964-1967), Costa e Silva (1967-1969), Médici (1969-1973), Geisel (1973-1979) e Figueiredo (1979-1985). Abaixo detalharemos o que marcou o período de governo de cada um.

-

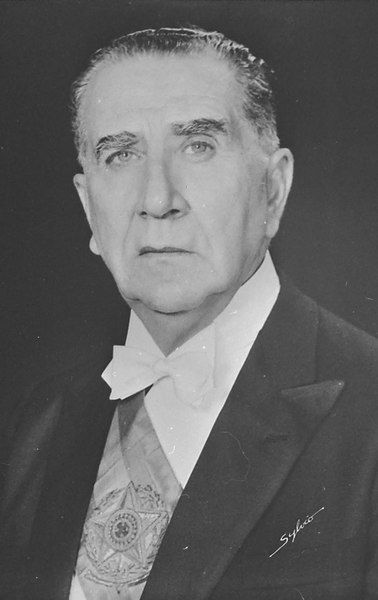

Humberto de Alencar Castelo Branco

→ Ascensão ao poder

Marechal do Exército, cearense de Fortaleza, esse militar teve uma carreira brilhante nas Forças Armadas, tendo chefiado o Estado-Maior do Exército, de onde foi um dos principais articuladores do movimento que derrubou o presidente João Goulart em 1964.

Foi eleito indiretamente pelo Congresso, após a declaração de vacância da presidência (abril de 1964), para um mandato que deveria durar apenas seis meses, até que novas eleições fossem organizadas. Assumiu com uma imagem de general “técnico” moderado em comparação com um grupo de generais mais autoritários apelidados de “linha-dura”. Morreu em 1967, poucos meses depois de deixar o cargo, em um acidente aéreo no Ceará.

O contexto em que assumiu o poder era de uma forte polarização política no Brasil, com inflação elevada e um choque aberto entre o Executivo, nas mãos de Goulart, e o Congresso. Internacionalmente, o mundo estava em plena Guerra Fria, após poucos anos da Crise dos Mísseis (1962) e da Revolução Cubana (1959), que colocavam elites civis nacionais mais conservadoras e militares em polvorosa diante do que viam como uma guinada à esquerda ou uma “radicalização” nas Reformas de Base propostas pelo presidente Goulart. Foi então que, em 1º de abril de 1964, um golpe promovido pelos militares derrubou Jango para, na narrativa desses grupos temerosos do comunismo, evitar a infiltração socialista no país.

→ Marcas do governo

Em primeiro lugar, a institucionalização do regime. Sob seu governo, o que chamavam de “revolução” (golpe militar) se tornou um regime. Não estava claro, a princípio para todos os envolvidos no abril de 1964, que estava ali se instalando um regime que duraria décadas. Para vários deles, como Carlos Lacerda, liderança da UDN, aquilo seria uma intervenção “cirúrgica” que afastaria o “perigo comunista” e entregaria o poder aos civis com a realização de novas eleições em poucos meses. Evidentemente, não foi o que ocorreu… e isso se deve, em grande medida, às decisões de Castelo que visaram institucionalizar o golpe em regime duradouro. Isso se deu por uma sequência de Atos Institucionais (AIs), que consolidaram e ampliaram paulatinamente poderes extraordinários para o Executivo nas mãos dos militares e redesenharam completamente o sistema político.

Em segundo lugar, a reforma econômico-financeira do país. Castelo Branco trouxe para a condução econômica de seu governo Roberto Campos e Octávio Gouvêa de Bulhões, dois economistas de perfil liberal e que conduziram uma profunda reforma econômica no Estado brasileiro. Foi o chamado Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG). Foi feita uma reforma fiscal, que visou modernizar o sistema tributário brasileiro, retirando (ou diminuindo) o efeito em cascata do sistema de impostos anterior e implementando um sistema de valor agregado. Na prática, tornava o sistema tributário mais eficiente e a economia ficava mais competitiva e dinâmica. Outro ponto foi o combate gradualista à inflação, em que a economia continuou crescendo, enquanto a inflação baixava aos poucos ano a ano.

Foi criado, para conduzir a política monetária, o Banco Central, e instituído o FGTS (Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço) como uma espécie de poupança compulsória descontada do salário dos trabalhadores. Por outro lado, a semente da hiperinflação de duas décadas depois foi plantada aí: a indexação, isto é, a “correção monetária”, que é uma maneira de conviver com a inflação, mas que trouxe péssimos resultados no longo prazo.

Por fim, Castelo foi responsável por montar um enorme e sofisticado aparelho de informação, segurança e repressão civil e militar. Já em 1964, foi criado o Sistema Nacional de Informações (SNI), que serviria de polícia política do regime, coordenando a coleta de informações para apoiar a repressão e sob o comando do general Golbery do Couto e Silva.

→ Principais ações e acontecimentos

Além dos pontos apresentados acima, Castelo extinguiu, pelo AI-2 (27/10/1965), os partidos então existentes e instituiu o bipartidarismo entre: Arena (Aliança Renovadora Nacional), que representava a situação, os defensores da continuação e aprofundamento do regime autoritário, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), que era a oposição que o regime consentia em ter, ou seja, que não incomodasse ou ameaçasse o regime, caso em que, quando acontecia, tais lideranças políticas tinham seus direitos políticos cassados e eram expulsos desse cenário político encenado, supervisionado e cerceado criado por Castelo.

Em fevereiro de 1966, pelo chamado AI-3, foram realizadas eleições indiretas para governadores e prefeitos de capitais, por Assembleias Legislativas já “expurgadas” de todos os elementos contrários ou que fossem considerados “perigosos” para o regime por meio de uma enorme onda de cassações de mandatos ao longo do ano anterior. Essa intervenção nos Estados representou uma redução dramática da autonomia regional.

Em dezembro de 1967, por meio do AI-4, Castelo convocou um Congresso, já “expurgado” dos mais críticos ao regime, exclusivamente para a aprovação da Constituição de 1967, que formalizou o arcabouço autoritário vigente desde 1964.

-

Artur da Costa e Silva

→ Ascensão ao poder

Gaúcho de Taquari, o general de Exército Artur da Costa e Silva era ministro da Guerra de Castelo Branco em 1964 e teve papel decisivo na consolidação e institucionalização do regime autoritário. Em 1966, foi escolhido, pelo Alto Comando das Forças Armadas, como candidato único a presidente, sendo então referendado pelo Congresso para ser o sucessor de Castelo. Sua gestão ficou marcada pela intensificação da repressão política e pelo aprofundamento do autoritarismo.

Costa e Silva era descrito por pessoas próximas como um homem autoritário, de personalidade dura e pouco refinada, em contraste com Castelo Branco, seu antecessor, visto como um homem intelectualizado, fino, técnico e que buscava a aparência de legalista.

Sob Costa e Silva, o regime militar deixou de buscar uma certa aparência de normalidade democrática, a chamada “ditadura envergonhada” a que se refere o jornalista Elio Gaspari e que era marca do governo Castelo Branco, e se assume abertamente como uma ditadura. É a partir dessa postura que ele vai avançar com a repressão, fechando canais de oposição institucional e abrindo a fase mais repressiva e violenta do período militar.

Ao assumir como presidente, o regime autoritário já estava institucionalizado: bipartidarismo (Arena x MDB), eleições indiretas, aparato repressivo consolidado e em expansão. Do ponto de vista econômico, o país passava por um período de aceleração do crescimento econômico e vinha reduzindo ano a ano as taxas de inflação, mas esta ainda era alta e minava o poder de compra do povo, o que, conjuntamente com o autoritarismo do regime, levava ao acirramento das greves e mobilizações estudantis. No cenário internacional, a Guerra Fria seguia como pano de fundo que influenciava sobremaneira os debates políticos internos, alimentando a retórica anticomunista do regime.

Costa e Silva representava a ala mais dura das Forças Armadas, com menos disposição para contemporizações com a sociedade civil e para pensar numa possível transição para um governo civil como tinha seu antecessor, era a chamada “linha-dura”.

→ Marcas do governo e principais acontecimentos

O governo de Costa e Silva foi marcado por uma ampliação da repressão política, por meio de perseguições, censura e violência policial contra opositores do regime. É um momento em que ocorre o fortalecimento de uma ala mais autoritária das Forças Armadas, conhecida como "linha-dura", e consequentemente há um endurecimento das posições dos militares no poder e uma redução do espaço para a moderação dentro do regime.

Um marco importante desse endurecimento do regime foi a decretação do AI-5 (Ato Institucional n. 5), de 13 de dezembro de 1968, o ato mais severo de toda a Ditadura Militar. Por esse ato, o presidente passou a ter poder de fechar o Congresso, de cassar mandatos, de suspender direitos políticos, de intervir em estados e municípios, de decretar censura prévia e de autorizar prisões sem ordem judicial.

Foi a ferramenta institucional que permitiu que o Brasil entrasse em seu período de maior repressão política, vivido sobretudo no governo seguinte do general Médici. São os chamados “Anos de Chumbo", ou, como o jornalista Élio Gaspari batizou: a ditadura escancarada.

Outro marco importante de então, esse partindo da sociedade civil, foi a intensificação dos movimentos, protestos, greves e demais demonstrações de descontentamento com o regime autoritário. O ano de 1968 foi marcado por grandes protestos, como a Passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro. Greves operárias eclodiram, marcando a reorganização do movimento sindical, sobretudo em Contagem (MG) e Osasco (SP), o que reacendeu tensões trabalhistas que vinham do período democrático.

Costa e Silva teve seu mandato interrompido em agosto de 1969, após sofrer um derrame cerebral que o deixou incapacitado. A Constituição de 1967, então teoricamente em vigor, previa que o vice, Pedro Aleixo, que era um civil, assumisse. No entanto, a cúpula militar não permitiu a posse de Aleixo, e uma Junta Militar, formada pelos comandantes das três Forças, assumiu interinamente até que um novo presidente militar fosse escolhido, abrindo o período do governo do general Médici.

-

Emílio Garrastazu Médici

→ Ascensão ao poder

Gaúcho da fronteira, da cidade de Bagé (RS), nascido em 1905, Médici fez carreira no Exército chegando ao topo da hierarquia militar (general de Exército) após comandar unidades militares no Sul do país e assumir funções administrativas em Brasília durante a construção da nova capital do país. Assumiu então o comando da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e o Serviço Nacional de Informações, o temível SNI, posto que lhe deu proximidade e influência nos bastidores da cúpula do regime. Chegou à presidência após ser “escolhido” pelo Alto Comando das Forças Armadas e então substituiu a Junta Militar interina que assumira após o afastamento médico de Costa e Silva.

Médici era visto como um militar reservado e refinado e possuía, a um só tempo, o estilo de Castelo Branco nos modos e nos discursos rebuscados, mas um estilo ainda mais agressivo e repressivo nos bastidores que Costa e Silva.

→ Marcas do governo e principais acontecimentos

O governo Médici representa o auge do autoritarismo e da repressão do regime. Sequestros, torturas, censura e mortes políticas marcaram o período. Esse nível de repressão foi possível devido aos arranjos institucionais do governo anterior, especialmente o AI-5.

Por outro lado, o PAEG de Castelo Branco estava dando seus resultados, com queda ano a ano da inflação e um crescimento econômico cada vez maior, em torno de 10% ao ano, ainda que com muito endividamento externo e aumento dramático da desigualdade social. Foi o período conhecido como “milagre econômico". Urbanização, industrialização acelerada, obras de infraestrutura gigantescas, como a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica, marcaram o período.

O governo Médici se aproveitou do momento econômico e do abafamento das pressões sociais por meio da repressão para cultivar uma imagem ufanista do país e com tom elogioso ao regime. Foi um período marcado por uma forte propaganda oficial nacionalista. Procuravam imprimir uma imagem de prosperidade e ordem, associada a símbolos como a seleção brasileira de futebol, que se sagrou tricampeã em 1970. A propaganda oficial criou slogans como "Brasil, ame-o ou deixe-o” e “Ninguém segura este país”, reforçando o clima de ufanismo.

Por outro lado, por parte da sociedade civil, grupos de esquerda, como a ALN, VAR-Palmares e MR-8, adotaram a guerrilha urbana e rural como meio de combater um regime que já não possuía nenhum canal legal de contestação. Destaca-se nesse momento o sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick (em 1969) e a Guerrilha do Araguaia, no Bico do Papagaio, no extremo norte de Goiás (hoje Tocantins), que teve início em 1972 e se prolongou até o governo seguinte, de Geisel.

Uma marca sempre lembrada desse período foi a intensidade que tomou a censura prévia às mídias e às artes. Imprensa, música, teatro, cinema, literatura, todos sofreram censura prévia nesse período. É desse período que inúmeras canções de Chico Buarque foram censuradas e, portanto, proibidas de serem veiculadas.

-

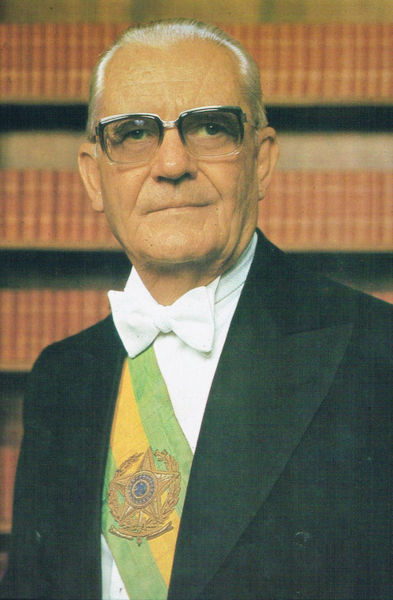

Ernesto Geisel

→ Ascensão ao poder

Gaúcho nascido em Bento Gonçalves, em 1907, filho de imigrantes alemães, Ernesto Beckman Geisel teve uma carreira brilhante no Exército, tendo ocupado diversos postos de comando e, durante o governo Médici, presidiu a Petrobrás. Tinha um perfil reservado, austero e pragmático e foi escolhido pelo Alto Comando para suceder Médici, representando uma ala mais moderada dos militares, os chamados "castelistas", que com ele voltavam ao poder, ala essa muito ligada ao general Golbery do Couto e Silva.

Quando Geisel assumiu, em 1974, o Brasil vinha de anos que marcaram o auge do chamado "milagre econômico". No entanto, desde fins de 1973, esse "milagre” estava com os dias contados, principalmente por conta das consequências da Primeira Crise do Petróleo (1973), que elevou exponencialmente o preço do petróleo no mercado internacional, expondo o Brasil, que era dependente da importação desse produto, a um forte choque externo que pressionaria nossa inflação interna para o alto e demandaria uma desaceleração do crescimento econômico.

Além da mudança para pior do ambiente econômico, a sociedade já demonstrava sinais de cansaço com a censura e a repressão e pressões tanto internas quanto externas passaram a exigir mudanças.

Internacionalmente, foi um período marcado pelo enfraquecimento das ditaduras latino-americanas e, em 1977, com a posse do presidente estadunidense democrata Jimmy Carter, com uma plataforma de defesa dos Direitos Humanos, os Estados Unidos passaram a pressionar por uma abertura dos regimes ditatoriais na América Latina, que, anos antes, eles (sob presidentes republicanos) haviam apoiado ou mesmo promovido a instalação.

É nesse contexto que Geisel assumiu um objetivo claro de promover o que chamou de “abertura lenta, gradual e segura", que seria uma redemocratização controlada pelos militares e que fosse segura para eles, ou seja, que não se permitisse que eles fossem punidos nem pelo golpe de Estado nem pelos crimes cometidos durante a repressão.

→ Marcas do governo e principais acontecimentos

O governo Geisel (1974-1979) foi marcado, a princípio, pelo início da abertura política do regime, pois colocou em curso um projeto de transição democrática, que visava reduzir gradualmente a repressão e viabilizar a democratização, sem perder o controle do processo.

Outra marca desse período foi o choque econômico que encerrou o “milagre econômico”, com uma crise inflacionária, aumento constante e paulatino do custo de vida e aumento dramático da dívida externa. Essa crise econômica ajuda a colocar em xeque a legitimidade do regime, que era vendido até então como eficiente no âmbito econômico. Por outro lado, a crise de popularidade de um presidente militar moderado, castelista e favorável à redemocratização como o Geisel poderia dar ensejo ao retorno da linha-dura ao poder e solapar o processo de abertura.

Outra marca importante do governo Geisel foi o conflito interno no regime entre os militares favoráveis e contrários à abertura. A moderação de Geisel e seu grupo, agora no poder, conflitava com o radicalismo da linha-dura dos quartéis, que não admitia nenhum movimento em direção à redemocratização.

A insubordinação, os atentados de militares descontentes e as conspirações palacianas desse grupo contra Geisel e seus aliados foram uma das marcas menos compreendidas do regime pelo senso comum. Isso porque, tanto Geisel quanto seus militares opositores faziam questão de dar uma fachada de unidade e disciplina nas Forças Armadas, quando, na realidade, não era o que então acontecia.

Para lidar com a crise econômica, Geisel implantou o chamado II PND (Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento), em que priorizou grandes obras de infraestrutura para manter o crescimento acelerado por meio do investimento estatal massivo, já que o setor privado havia recolhido seus investimentos para se proteger dos efeitos da crise internacional do petróleo. Inúmeras obras de grande porte foram então realizadas: hidrelétricas, como a de Itaipu, expansão siderúrgica, obras de telecomunicações e de energia nuclear.

O governo conseguiu, com esse plano, manter um crescimento econômico ainda expressivo, porém dependente do endividamento externo. A inflação foi crescente no período, o que ensejou inconformidade da população com o governo, pois seu custo de vida aumentava a cada dia.

No âmbito político, iniciou-se um processo de abertura política controlada, com a substituição gradual da política de repressão aberta dos governos anteriores por um processo de distensão. Um marco importante nesse processo foi a revogação do AI-5 em 1978.

Mas nem todos estavam satisfeitos com essa abertura, por mais lenta e segura que fosse. A linha-dura iniciou uma série de ações para boicotar esse processo. Um dos casos mais icônicos foi, em 1975, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog nas dependências do DOI-CODI de São Paulo. Herzog era uma figura de liderança entre os jornalistas e era um dos grandes nomes civis que lideraram o processo de abertura do regime. Sua morte repentina, brutal e em um momento em que o governo falava em abertura provocou uma grande repercussão tanto nacional quanto internacional, o que ajudou a minar ainda mais a legitimidade do regime.

Outra atuação importante da linha-dura nesse momento foi o assassinato do operário metalúrgico Manoel Fiel Filho, em 1976. Morto sob tortura nas dependências do DOI-CODI de São Paulo, provocou imensa comoção popular e críticas a Geisel. O presidente então contra-atacou à resistência de linha-dura, demitindo o general Ednardo D’Ávila Mello, comandante do II Exército, em gesto simbólico contra um dos nomes mais destacados da linha-dura.

Na política externa, Geisel também marcou uma inflexão importante. Foi dada ênfase ao chamado "pragmatismo responsável” do chanceler Azeredo da Silveira, em que se buscou uma aproximação com países de Terceiro Mundo, como eram por vezes classificados os países capitalistas pobres durante a Guerra Fria, como a China e a Angola. É nesse governo inclusive que a Angola viveu seu processo de independência de Portugal e teve no Brasil um dos primeiros países a reconhecer sua independência, mesmo estando sob um governo de inspiração marxista.

-

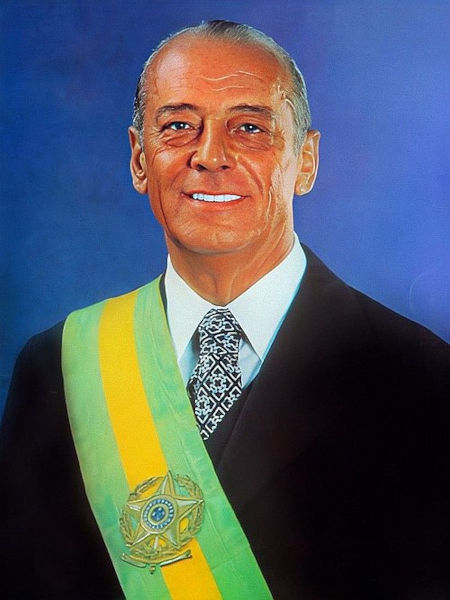

João Batista Figueiredo

→ Ascensão ao poder

Nascido no Rio de Janeiro em 1918, João Batista de Oliveira Figueiredo foi um general de Exército que teve sua carreira muito ligada à área de informações. Chefiou o Serviço Nacional de Informações (SNI) durante o governo Médici e depois chefiou a Casa Militar da Presidência durante o governo Geisel. Sua escolha marcou a continuidade da ala moderada no poder e, portanto, a continuação do processo de abertura do regime.

Ele tinha uma personalidade que ficou marcada no imaginário popular: irônico, por vezes sarcástico, pouco afeito à vida pública e demonstrando pouco esforço em ser bem-visto pela população. Durante um evento no interior de São Paulo, em 1978, quando ainda era o candidato oficial a presidente, em que jornalistas questionavam o general, um repórter perguntou se ele estava gostando do "cheiro do povo", Figueiredo respondeu sem pestanejar: "O cheirinho do cavalo é melhor (do que o do povo)".

Quando assumiu, em 1979, o regime já estava encaminhado para a abertura, e o AI-5, maior instrumento de repressão do regime, já havia sido revogado. No entanto, foi o período em que as pressões internas e externas a favor da democratização, bem como as pressões e os atos terroristas dos militares contrários à abertura atingiram seu ápice.

Por um lado, a sociedade civil se organizava em movimentos sociais, sindicais e estudantis e se fortalecia, em torno do MDB, para cobrar o fim do regime autoritário. Por outro lado, atentados terroristas e a insubordinação do aparato repressivo da linha-dura colocaram enormes desafios ao governo Figueiredo.

→ Marcas do governo e principais acontecimentos

Uma primeira marca desse governo foi a conclusão da abertura política. Foi aprovada uma Lei de Anistia, em 1979, que concedeu perdão tanto a perseguidos políticos como também a agentes da repressão. Foi a chamada anistia “ampla, geral e irrestrita".

Houve, também em 1979, o fim do bipartidarismo e a volta do pluripartidarismo, surgindo partidos como o PT, o PDT, o PSD (sucessor do Arena), entre outros. Em 1982, ocorreram as primeiras eleições diretas para o governo dos estados, o que também foi um marco simbólico da abertura.

Uma segunda marca desse período foi o aprofundamento da crise econômica e social. A dívida externa, após a Segunda Crise do Petróleo (1979), elevou-se dramaticamente e diversos países endividados, em especial o Brasil e outros latino-americanos, viram-se na situação de ter que renegociar suas dívidas ou mesmo suspender temporariamente o pagamento delas (a chamada moratória).

A inflação, que já vinha crescendo aos poucos no governo anterior, atingiu níveis de hiperinflação (acima de 100% ao mês), e as consequências sociais e políticas foram dramáticas: desemprego crescente, greves se avolumaram e a miséria cresceu ano após ano. A década de 1980 ficou conhecida, por isso, como a "década perdida", em que o Brasil enfrentou hiperinflação crônica, dívida externa explosiva, baixo crescimento econômico e alto desemprego.

Uma terceira marca desse governo foi o fortalecimento das oposições ao regime. É nesse contexto que ocorre o movimento das Diretas Já (1983-1984), que reuniu multidões nas ruas das grandes cidades do país em defesa da eleição direta para presidente da República. Apesar da enorme mobilização, que reuniu lideranças políticas de diversos campos, artistas, intelectuais e lideranças sociais, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso em abril de 1984.

Foi no governo Figueiredo também que ocorre o ressurgimento das mobilizações trabalhistas de grande porte no país. Uma série de greves ocorre a partir de 1979, no chamado ABC Paulista (Santo André, São Bernardo e São Caetano), lideradas por sindicalistas como Luís Inácio da Silva, o Lula, que se tornará uma liderança política na década seguinte. Esse movimento fortaleceu os movimentos sociais e contribuiu com o processo de abertura política.

Em 1985, um novo presidente seria escolhido indiretamente pelo colégio eleitoral, com o fator importante de que agora seria um civil. Os dois candidatos eram Paulo Maluf (PDS), ligado aos militares, e Tancredo Neves (PMDB), liderando uma ampla coalizão de grupos pró-democráticos. A eleição de Tancredo Neves como presidente no colégio eleitoral foi o marco formal do fim da ditadura e foi celebrado com muito entusiasmo pela população, embora Tancredo tenha falecido poucos dias depois, antes de tomar posse, o que levou à posse de seu vice e primeiro presidente civil da Nova República: José Sarney.

O que aconteceu após a Ditadura Militar?

O fim do governo Figueiredo, em 1985, marcou a transição do país para o regime democrático. Esse processo de redemocratização ocorreu ao longo de mais de uma década, da maneira "lenta, gradual e segura” idealizada por Ernesto Geisel, quando assumiu em 1974. No entanto, essa transição não deve ser creditada somente à vontade dos militares no poder, pois todo esse processo foi conduzido sob forte pressão da sociedade civil, que não permitiu que o processo de abertura retroagisse ou se paralisasse.

O marco definitivo na transição veio com a eleição indireta de Tancredo Neves para presidente, em janeiro de 1985, no Colégio Eleitoral. Tancredo representava a oposição moderada e articulou em torno de si quase todos os grupos oposicionistas ao regime. No entanto, seu falecimento repentino logo após sua vitória eleitoral fez com que seu vice, José Sarney, assumisse a presidência da República, tornando-se então o primeiro civil nesse cargo desde 1964.

Nos anos seguintes, o Brasil elegeu uma Assembleia Constituinte para dar uma nova Constituição ao país, que ficou pronta em 1988 e é a nossa atual “Constituição Cidadã”, como foi chamada por Ulysses Guimarães, o presidente dessa Assembleia. Foi chamada de "cidadã” porque restabeleceu direitos civis, políticos e sociais e ampliou a participação popular, além de reforçar as liberdades de imprensa, associação e expressão. A promulgação dessa nova Constituição também é considerada um marco de transição para a democracia.

O terceiro elemento relacionado como marco de transição democrática se dá em 1989 e é a eleição direta para a presidência da República, em que o povo brasileiro pôde votar para presidente pela primeira vez desde 1960 e elegeu Fernando Collor de Mello.

A experiência da ditadura deixou cicatrizes profundas, que ainda precisam ser completamente estimadas e superadas. O reconhecimento dos crimes cometidos e a reabilitação da memória das vítimas é um processo ainda em curso e ainda com muitos obstáculos. No entanto, por outro lado, a experiência também serviu como aprendizado coletivo sobre o valor da democracia, da liberdade e do respeito aos direitos humanos.

Leia também: Tudo sobre a Nova República — período iniciado após o fim da ditadura

Exercícios resolvidos sobre presidentes da Ditadura Militar

Questão 1

A Ditadura Militar (1964–1985) passou por fases distintas, marcadas por diferentes presidentes e agendas políticas. Assinale a alternativa que relaciona corretamente um presidente ao acontecimento central de seu governo.

A) Humberto Castelo Branco — promulgação da Lei da Anistia e fim do bipartidarismo.

B) Artur da Costa e Silva — decretação do AI-5 e radicalização repressiva.

C) Emílio Garrastazu Médici — revogação do AI-5 e eleições diretas para presidente.

D) Ernesto Geisel — auge da repressão com sequestro do embaixador Elbrick e Copa do Mundo de 1970.

E) João Figueiredo — Constituição de 1988 e eleição direta de Tancredo Neves.

Gabarito:

B (correta): o AI-5 foi decretado em 13/12/1968, durante o governo Costa e Silva, e marcou o endurecimento do regime (censura prévia, cassações, fechamento do Congresso).

A (errada): anistia e fim do bipartidarismo ocorreram em 1979, no governo Figueiredo, e não com Castelo.

C (errada): a revogação do AI-5 é de 1978 (Geisel), e as eleições diretas para presidente só voltam em 1989.

D (errada): o auge da repressão e a exploração da Copa de 1970 pertencem a Médici; o sequestro de Elbrick é de 1969 (entre Costa e Silva/Junta), não definidor de Geisel.

E (errada): A CF/1988 é no governo Sarney e Tancredo foi eleito indiretamente (1985).

Questão 2

A chamada “abertura lenta, gradual e segura” foi a estratégia adotada pela cúpula do regime para conduzir a transição política. Qual alternativa descreve corretamente esse processo?

A) Iniciada por João Figueiredo em 1979 e concluída com a aprovação das Diretas Já em 1984.

B) Iniciada por Ernesto Geisel, com distensão e revogação do AI-5 em 1978; sob Figueiredo houve Lei da Anistia (1979), pluripartidarismo e transição pelo Colégio Eleitoral em 1985.

C) Iniciada por Castelo Branco, com a criação do bipartidarismo e eleições diretas para presidente em 1970.

D) Dependente da promulgação da Constituição de 1988 para que José Sarney pudesse assumir a presidência em 1985.

E) Culminou na eleição direta de Tancredo Neves em 1985, após a aprovação da emenda Dante de Oliveira.

Gabarito:

B (correta): reflete a sequência indicada pelas fontes: Geisel inicia a distensão e revoga o AI-5 (1978); com Figueiredo, vêm anistia (1979), pluripartidarismo (1979), Diretas Já (não aprovadas) e a eleição indireta de Tancredo (1985).

A (errada): abertura começa com Geisel, e a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada.

C (errada): Castelo não iniciou abertura; ele institucionalizou o regime (AI-2, bipartidarismo, eleições indiretas).

D (errada): Sarney assumiu em 1985 por conta da eleição indireta; a CF/1988 veio depois.

E (errada): Tancredo não foi eleito por voto direto em 1985; foi Colégio Eleitoral.

Fontes

GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada; A Ditadura Escancarada; A Ditadura Derrotada; A Ditadura Encurralada; A Ditadura Acabada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002–2016.

NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014.

SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Getúlio a Castelo (1930–1964); Brasil: de Castelo a Tancredo (1964–1985). 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010.